【特別受益と寄与分】2つの違いや請求手続きにおける注意点を解説

相続にはさまざまな専門用語が登場します。その中に「特別受益」と「寄与分」という言葉もあります。普段の生活では馴染みのない用語ですが、相続で財産を分配する際には押さえておきたい用語です。

そこで、本記事では特別受益と寄与分について、2つの違いや、請求手続きにおける注意点を詳しく解説します。

特別受益と寄与分とは|2つの違いを詳しく紹介

特別受益と寄与分は、いずれも相続で被相続人の遺産(相続財産)を分配する時に触れる用語です。この章では2つの用語の違いを中心に詳しく解説します。

特別受益とは

特別受益とは、簡潔にまとめると特定の相続人が生前に被相続人から受けていた「贈与」や「遺贈」による利益を意味します。

遺産分割の際には、特定の相続人がすでに多く財産を被相続人から生前に受け取っていたにもかかわらず、相続でも遺産を取得することになると相続人の間に不公平さが生じてしまいます。

そこで、各相続人の取得する遺産について特別受益を考慮した上で、遺産分割を行います。遺産分割協議を紛糾させないためにも必要な考え方です。

寄与分とは

寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産の維持または増加に「特別な貢献」をした場合に、その貢献度に応じて、遺産分割において他の相続人よりも多くの財産を受け取ることができるしくみです。被相続人の財産形成に貢献した相続人の努力を評価し、遺産分割時に多く財産を取得できるように協議します。

「特別な貢献」とは 家族間で行う扶助義務といった、通常期待される範囲を超える貢献を指します。単に同居していた、介護施設に送迎していたなどだけでは、寄与分は認められにくいため注意が必要です。

特別受益と寄与分の違い

特別受益と寄与分の違いは、以下のようにまとめられます。

特別受益

特別受益は、生前に特定の相続人が「すでにもらった」利益を調整し、相続財産を公平に分配すること。

寄与分

寄与分は生前に特定の相続人が被相続人に「特別の貢献」をした分を、遺産分割時に評価すること。

次に、特別受益と寄与分について請求方法や注意点を詳しく解説します。

特別受益の持ち戻しとは|請求方法を解説

特定の相続人に特別受益があった場合、遺産分割を行う際には、その特別受益を相続財産に「持ち戻し」をして計算を行います。これを特別受益の持ち戻しといいます。

持ち戻しを行うことで、生前に特別の利益を受けた相続人も、他の相続人と同様に、相続開始時の遺産総額に基づいて公平に相続分を計算することができます。ただし、贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場合は特別受益の持ち戻しはできません。

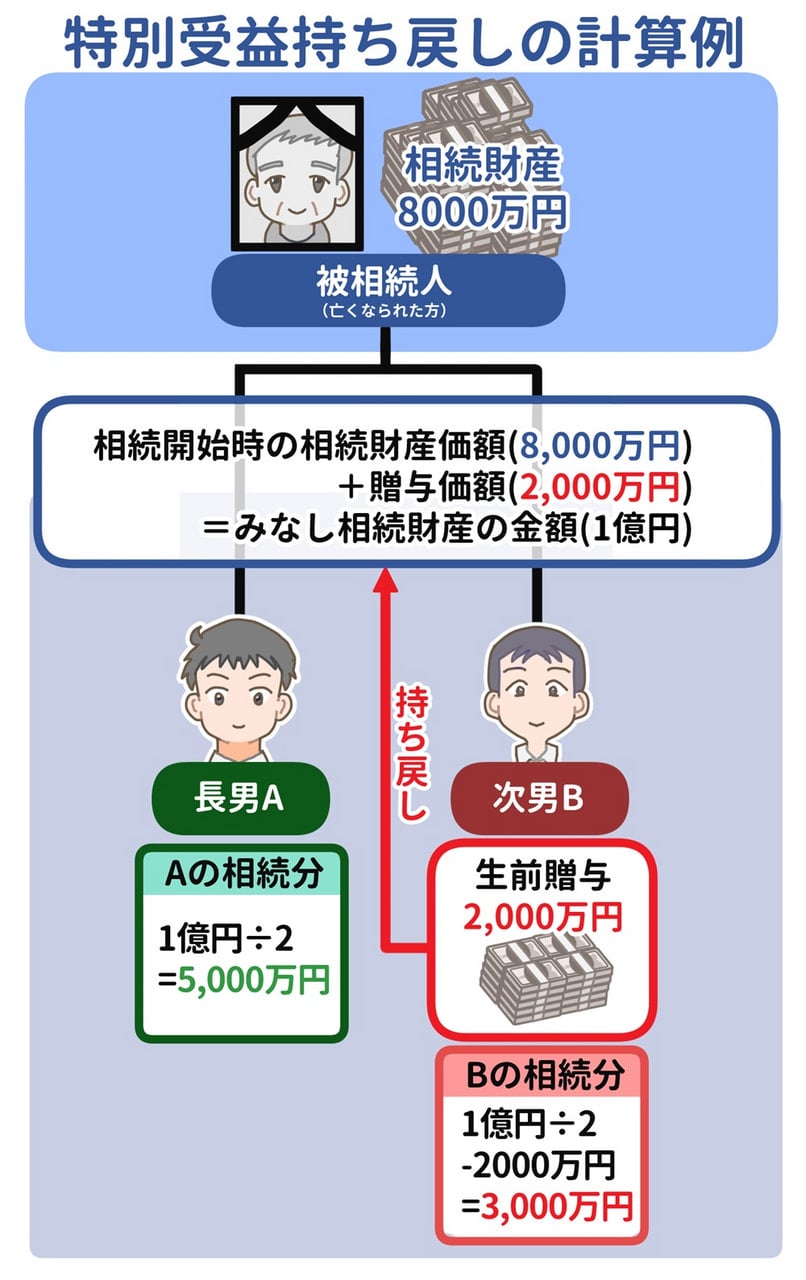

特別受益の持ち戻しの計算方法

特別受益の持ち戻しが行われる場合、以下の手順で計算します。

- 相続財産に特別受益の額を加算する(持ち戻し)。 これにより、みなし相続財産が算出する。

- みなし相続財産に、各相続人の法定相続分を乗じてそれぞれの「相続分」を算出する。

- 特別受益を受けた相続人の修正された相続分から、既に生前に受け取った特別受益の額を差し引いた額が、その相続人の最終的な相続分となる。

■実際の計算例

相続財産が8,000万円、相続人は長男Aと次男Bの2人、次男Bのみ生前贈与で2,000万円を受領していたとします。この場合は2,000万円の特別受益を受けたと考えます。

- みなし相続財産 8,000万円(相続財産)+ 2,000万円(特別受益)= 1億円

- 各人が取得する相続分(各1/2):子A 、子Bともに1億円×1/2=5,000万円

- 最終的な相続分は

子A 5,000万円

子B 5,000万円- 2,000万円(特別受益)= 3,000万円

特別受益の請求方法

特別受益の持ち戻しを求める場合、まずは相続人間で遺産分割協議を行う際に、特別受益の持ち戻しについて話し合い、遺産分割の合意を目指します。

特別受益を受けたと思われる相続人に対し、持ち戻しを行うように交渉する必要があるため、贈与を受けた証拠(贈与契約書、預金通帳の記録など)を提示しながら、公平な遺産分割を提案します。

①遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を行います。調停では、調停委員が相続人たちの間に入り、話し合いによる解決を促します。特別受益の存在や評価額について、客観的な証拠に基づいて主張を行い、調停委員の仲介による調停成立を目指します。

②調停不成立の場合

調停が不成立の場合、遺産分割審判へと移行します。審判では、家庭裁判所が提出された証拠に基づいて、特別受益の有無、評価額、持ち戻しの必要性などを判断し、遺産分割の方法を決定します。

請求を受けた場合

もしもご自身が他の相続人から特別受益の持ち戻しを行うように請求を受けた場合、生前贈与の事実がなければ反論が必要です。例えば、不動産の取得を贈与とみなされたとしても、売買の証拠があれば反論できます。

贈与だった場合も、評価方法や受領した金額などについて相違があれば反論できます。調停や審判の中で争うことも可能です。

特別受益の持ち戻し免除があった場合の注意点

特別受益に関しては「持ち戻しの免除」という考え方があります。この考え方は、亡くなった被相続人が生前に遺言書などの手法で、生前贈与について「持ち戻しを免除してほしい」と意思表示がしてあったら、持ち戻しはしなくてよくなります。

もしも贈与の際に「相続のタイミングで揉めたらどうしよう」を思っている場合は、遺言書を活用することもおすすめです。

寄与分の請求方法とは

被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人は、遺産分割において寄与分を主張し、貢献に応じた財産分与を求めることが可能です。そこで、この章では寄与分の請求方法について解説します。

寄与分が請求できるケース

寄与分が認められるためには、すでに触れたとおり相続人が被相続人の財産に対して、通常の親族間の協力義務を超える「特別な貢献」をしたと認められる必要があります。

具体的に該当するのは、以下の5つのケースです

| 家業従事型 | 被相続人の事業を手伝っていた |

| 金銭等出資型 | 被相続人に財産を給付していた |

| 扶養型 | 被相続人を扶養していた |

| 財産管理型 | 被相続人の財産を管理・運用していた |

| 療養介護型 | 被相続人を療養介護していた |

ただし、これらに該当しても特別な貢献と認められなければ寄与分を受けることはできません。寄与分の請求には証拠が必要となるため注意が必要です。

請求を受けた場合

寄与分の主張を受けて請求を受けた相続人は、寄与分の主張内容が正当な物か判断する必要があります。特に介護に従事しているケースは相続人間でトラブルになりやすく、納得のいく解決まで時間を要するケースも少なくありません。お困りの際にはこちらも弁護士へ相談し、調停等の中で解決を目指すことも検討しましょう。

寄与分と特別寄与料の違いに注意

寄与分は、相続人にのみ認められる制度です。しかし、介護などにおいては、被相続人の子の配偶者(例・長男の嫁)などが長年介護に従事しているケースもあります。しかし、義父の相続では相続人になることができないため、遺産を受け取ることができません。

そこで、相続人以外の親族については「特別寄与料」という制度によって、その貢献に見合った金銭の支払いを請求することができます(民法1050条)。

・寄与分は相続人が請求できる

・特別寄与料は相続人以外の親族が請求できる

という大きな違いがありますので注意しましょう。

まとめ

本記事では、特別受益と寄与分について違いや請求方法などを詳しく解説しました。いずれのしくみも、相続の遺産分割において「相続人間の公平性」を実現するために重要なものです。

これらの制度を正しく理解し、自身の相続においてこれらの要素があると思われる場合は、相続人間で十分に話し合い、解決を目指すことが大切です。ただし、解決が難しい場合は調停や審判といった家庭裁判所での手続きも選択できます。