法定相続人と相続人の違いとは?

「身内が亡くなると、親族内の誰かが遺産を受け取れる」ことは知られていますが、「遺産を受け取れるのは誰なのか」について正確に把握されている方は少ないのではないでしょうか?

相続人とは「実際に亡くなった方の財産を相続する人」を指すのに対し、法定相続人とは民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」というように定義されています。

今回は法定相続人と相続人の違いを解説します。

相続人と法定相続人の範囲の違い

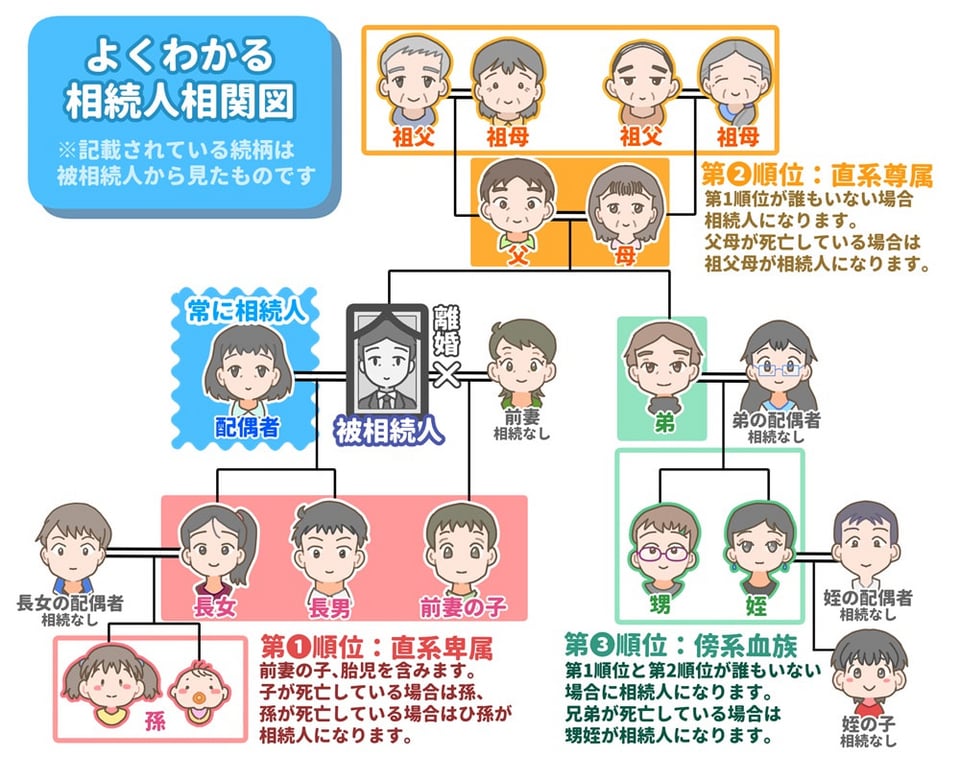

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。

相続人との範囲の違いは相続放棄などにより実際に遺産を相続しなくても、法定相続人となるため、実際に遺産を相続した相続人と比較すると法定相続人のほうが範囲が広いことがわかります。

推定臓側人とは?

推定相続人とは、相続が開始される前において、その時点では相続人になると推定される人のことをいいます。なお、被相続人がこのまま生存し、推定相続人の方が早く亡くなる場合もあるので、推定相続人が必ず遺産を取得できるとは限りません。

相続人、法定相続人、推定相続人の違いは以下のようになっています。

| 相続人種別 | 被相続人の状況 | 定義 |

| 相続人 | 死去 | 相続発生時、相続権があり相続を承認しており、実際に遺産を取得する人 |

| 法定相続人 | 死去 | 相続発生時、民法に従い遺産を取得できる人 |

| 推定相続人 | 生存中 | もしも現時点で相続が発生した場合、遺産を取得できるであろう人 |

法定相続人と相続順位とは?

被相続人の配偶者および血縁関係にあるすべての人が法定相続人として認められるわけではありません。被相続人の血族は法定相続人になりますが、「被相続人に近い人」が先の順位となります。具体的な順位は次の図のように、第1順位から優先され、上位の順位の人がいる場合、下位の人に相続権はありません。

【法定相続人と相続順位】

配偶者は常に相続人となる

第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)

第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

被相続人と縁があっても相続人になれない人とは?

- 内縁の妻

- 離婚した元配偶者

- 養子縁組していない配偶者の連れ子

- 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)

- 相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)

- いとこ

- 伯父伯母、叔父叔母

ただし、一定の手続きを経ればこれらの人でも特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります

法定相続人でも相続人になれない人とは?

相続人になれない人① 相続欠格者

相続欠格とは、特定の相続人が遺産を得るために不正行為をしたなどの理由により、相続権を剥奪されることです。

被相続人は、以下の相続欠格事由に当てはまる相続人の相続権を特別な手続きなしで剥奪することができます。

【相続欠格事由】

・故意に被相続人または同順位の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとした

・被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発・告訴しなかったこと

・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の取り消し・変更・妨害させた

・被相続人の遺言書を偽造・変造・隠蔽した

相続人になれない人② 相続廃除者

相続廃除された人も相続人になりません。相続廃除とは、被相続人の請求にもとづき、家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度をいいます。いずれ被相続人になる人は、次の廃除事由がある場合、廃除の請求を生きている間に(あるいは遺言により)家庭裁判所に行うことができます。

【相続廃除事由】

・相続人が被相続人に対し虐待、または重大な侮辱を加えた

・相続人に著しい非行があった

なお、相続廃除の対象になる人は、配偶者と第一順位・第二順位の相続人に限られます。第三順位である兄弟姉妹は対象外です。

相続人になれない人③ 相続放棄をした者

相続権の放棄、つまり、被相続人の現預金や土地などのプラスの財産だけでなく借金や未納税金などのマイナスの財産も含めたすべての財産に関する相続を放棄した人も相続人になりません。

家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして行いますが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。

なお、相続放棄をした場合は代襲相続が適用になりませんので、相続人が相続放棄を選択した際、相続放棄者の子供が代わりに相続人となることはできません。

相続人を把握するには?

相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。そのため、相続人調査の具体的な作業は、「必要な戸籍を揃えること」になります。

・被相続人(亡くなった方)の戸籍を取得

・関係者の戸籍を取得し、相続人を把握する

・相続人の相関図を作成する

まとめ

相続手続きは複雑で、多くの専門知識が求められますが、法定相続人と相続人の違いを正しく理解することは、スムーズに進めるための第一歩です。特に相続税の計算や相続放棄が絡む場合、法律的な解釈を間違えると予想外のトラブルにつながることがありますので専門家に相談することをおすすめします。