推定相続人と法定相続人の違いとは?

相続する権利を持つ人を表すのに、推定相続人という言葉が使われることがあります。しかし、推定相続人がどのようなものなのか、法定相続人と何が違うのかよく知らないという人も多いのではないでしょうか。

本記事では推定相続人の定義や、類似の法定相続人という言葉との違いを解説します。

推定相続人とは?

推定相続人とは、、相続開始前の時点で相続人になると推定される人です。言い換えると現状のままで相続が開始された場合に、「相続の権利がある人」と言えます。

例として

男性Aさんには妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの家族がいます。

仮にAさんが亡くなった場合、Aさんの遺産は妻のBさん・子であるCさん・Dさんの3人が相続することになります。この場合、現時点でBさん・Cさん・Dさんの3人は、Aさんの「推定相続人」です。

しかし、この3人が必ずしも相続できるとは限りません

もし、AさんとBさんが離婚すれば、Bさんは相続から外れますので相続はできません。

また、何らかの理由で、相続の権利を失ってしまう人が出てくるかもしれません。

Aさんが存命中は、3人はあくまで「相続するはずの人」に過ぎず、相続が確定していません。

そのため、「推定相続人」と呼ばれます。

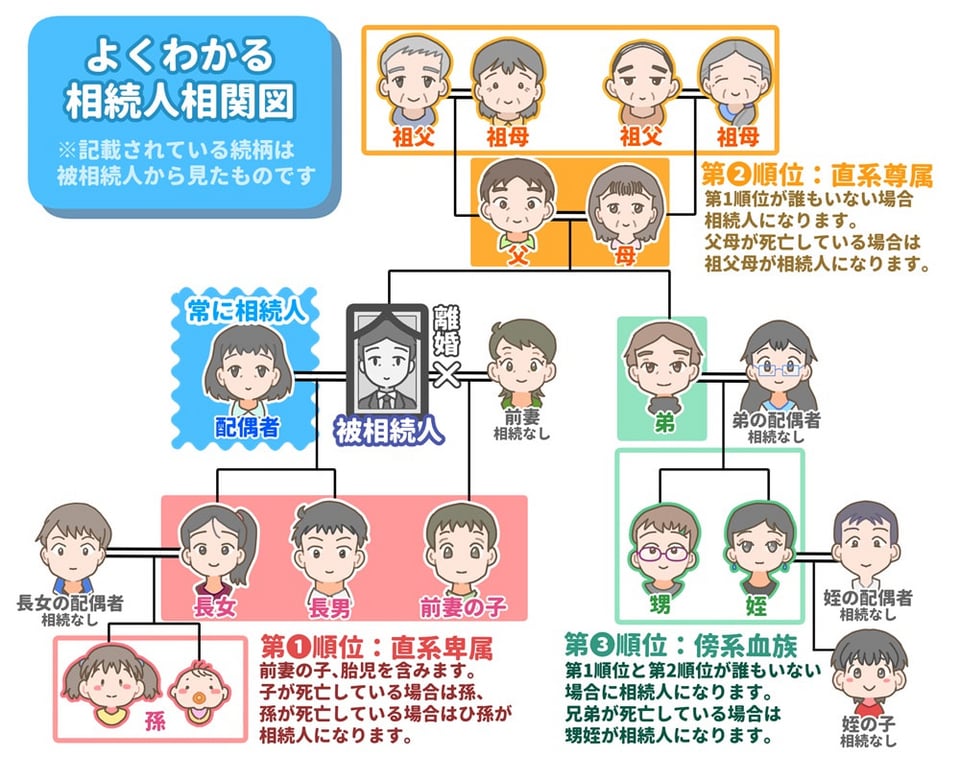

また、推定相続人となるのは、通常の相続人の順位と変わりありません。

配偶者は常に推定相続人となり、子は第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。

推定相続人に似た言葉に「法定相続人」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか

法定相続人とは?

「法定相続人」とは、民法で定められた亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人です。相続発生前は推定相続人だった人が、相続発生後は法定相続人になりますので、推定相続人と法定相続人はほぼ同じ意味になります。

- 配偶者は必ず法定相続人になる

- 第1順位の法定相続人:被相続人の子供

- 第2順位の法定相続人:被相続人の父母

- 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

推定相続人が相続発生後も生存していれば、亡くなった人の法定相続人となります。「相続人」とは法定相続人の中で実際に遺産を相続することになった人です。

推定相続人であっても相続人の廃除を受けた場合や相続欠格者は法定相続人になれず、法定相続人であっても相続放棄をした場合は相続人になりません。

推定相続人を調べる方法

推定相続人を特定するには戸籍の確認をすることが一般的で、被相続人の戸籍をたどって調べていくことになります。具体的にどういった手順で推定相続人を調べるのか見ていきましょう。

①被相続人の現在の本籍地で戸籍謄本を取得

まずは、被相続人の現在の本籍地で戸籍を取り寄せましょう。本籍地が分からないときは、住民票の写しを見ると確認できます。

推定相続人を確認するには、同じ戸籍に載っているすべての人の記載を把握する必要があるため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を取得しましょう。

②被相続人の戸籍を出生まで遡って取得する

戸籍謄本は生涯に1つだけとは限りません。現在の戸籍謄本では転籍や結婚した後の情報しかわからないので本人や家族の戸籍が異動した可能性もあり、新しい戸籍謄本には以前の情報が引き継がれない場合もあります。

そのため、推定相続人を確認するには、被相続人が生まれたときの戸籍まで遡って調査することが必要です。

直近の戸籍の中から1つ前の本籍地の情報を見つけ出し、見つけた本籍地の戸籍謄本を新たに取り寄せる、といった過程を繰り返していきます。

③自分で戸籍謄本を取得できないときは専門家に依頼する

被相続人が転籍や結婚・離婚を繰り返している場合、全国各地の役場から戸籍謄本を取得することになり、最終的には戸籍謄本が束のようになるケースがあります。戸籍謄本の取得には数ヶ月~1年程度かかる場合もあるので、自分で対応できないときは税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼してください。

まとめ

「推定相続人」とは相続開始前の時点で相続人になると推定される人です。相続開始前に「推定相続人」だった方が相続発生時点で「法定相続人」となるので、通常は同じ方になります。推定相続人の相続順位と範囲の考え方は、法定相続人と同じです。ただし、先に推定相続人が亡くなった場合や離婚・養子縁組などで相続関係に変化があった場合は異なります。

また、法定相続人のうち実際に遺産を相続することになった方を「相続人」と言います。

推定相続人であっても遺産相続しないケースがあります。相続廃除を受けた人や相続欠格者などは相続人になれません。

推定相続人についてご不明な点などございましたら、相続に詳しい税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをオススメします。