兄弟間の遺産分割の割合でよくあるトラブルとは

親が亡くなった際に、親の財産を兄弟姉妹で分割する場合、遺産の分け方を巡ってトラブルになりやすい傾向にあります。

兄弟姉妹間での相続トラブルを防ぐためには、相続割合など相続における基本知識のほか、典型的なトラブルとその対策をあらかじめ知っておくことが大切です。

今回は、親の遺産相続における兄弟・姉妹が相続する際の割合や、トラブルになりやすい原因、トラブルを回避する対策などについて解説します。

兄弟・姉妹が法定相続人になる場合

子(兄弟・姉妹)は第1順位、兄弟・姉妹は第3順位

法律に基づいて相続人それぞれが受け取れる遺産の割合を、「法定相続分」といいます。

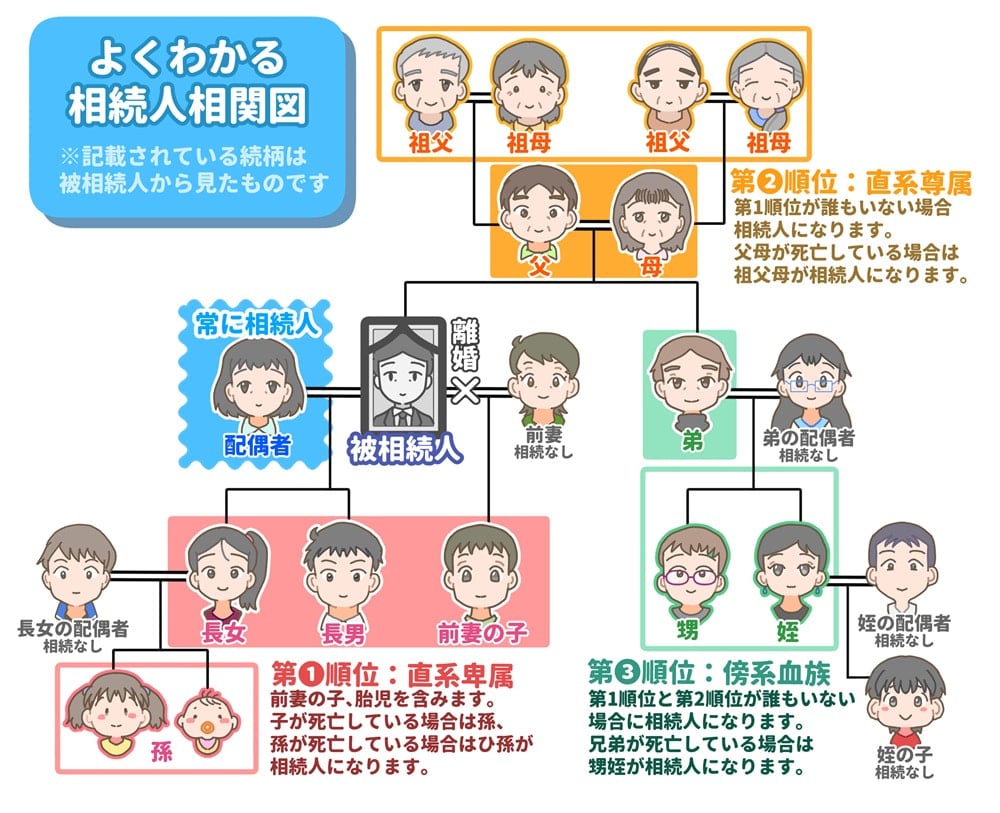

法定相続人の範囲について見てみると、被相続人の配偶者は、被相続人との婚姻関係があれば、常に法定相続人として数えられます。配偶者以外の法定相続人については、優先度を表す「相続順位」が定められています。

第1順位:子ども(直系卑属)

第2順位:親(直系尊属)

第3順位:兄弟・姉妹

この相続順位からわかるように、配偶者以外の法定相続人としてまずは被相続人の子ども(兄弟・姉妹)にその権利が与えられます。

被相続人に子どもがいない場合、孫、親、祖父母など直系尊属が法定相続人となり、被相続人に直系尊属がいない場合にはじめて被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人となります。

子どもがすでに亡くなっている場合は孫に、孫が亡くなっている場合はひ孫に、と代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます。

親の遺産を子である兄弟・姉妹の相続割合は?

まずは親が亡くなり、その子どもである兄弟姉妹が相続人である場合の相続割合について説明します。

配偶者が健在である場合

親の配偶者が健在である場合の相続割合は以下のとおりです。

| 相続人 | 相続の割合 |

| 配偶者 | 1/2 |

| 子供 | 1/2を子供の数で等分 |

配偶者も既に亡くなっていて法定相続人が子(兄弟・姉妹)のみの場合

法定相続人が子どもしかいない場合は、財産全てが子どもの法定相続分となり、兄弟・姉妹のように子が複数いる場合は、子どもの人数で頭割りします。

例えば、兄弟が2人だった場合は1/2ずつ、3人だった場合は1/3ずつ、4人の場合は1/4ずつとなります。

被相続人の兄弟・姉妹が相続人になる場合

被相続人の兄弟・姉妹は第3順位の法定相続人となるため、第1順位、第2順位の家族や親族がいないときにはじめて相続人となります。

被相続人の兄弟・姉妹が遺産を相続する場合、複数の場合は平等に分配し、1人しかいない場合には単独で全額を相続することになります。

また、遺産の分割割合に不服があったとしても、被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められていません。

遺産相続の割合について兄弟姉妹で起きやすいトラブルとは?

相続財産の大半を家や土地などが占める場合

相続財産に占める不動産の割合が大きいと、土地や建物をどう分けるかでトラブルになる可能性があります。

不動産は価値が高い財産であるうえ、平等な分割が難しいからです。遺産が不動産しかない場合は特に揉める可能性が高いでしょう。

不動産は以下のような方法で分割できるため、状況にあわせて適切な分割方法を検討しましょう。

・不動産を売却して得た金銭を分割する(換価分割)

・特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人に代償金を支払う(代償分割)

生前贈与を受けた兄弟姉妹がいる場合

被相続人の生前に贈与を受けた兄弟姉妹がいる場合、均等に遺産を分けてしまうと「特別受益にあたり、不公平だ」としてトラブルになる可能性もあります。ただ、明確な生前贈与の確証の有無により「特別受益」に該当するかどうかの判断は変わります。

親の介護をしていた兄弟姉妹がいる場合

亡くなった親の介護や看病をした兄弟がいる場合、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人として「寄与分」が認められ、遺産を多く相続できる可能性があります。

相続人の中にこの寄与分を認めないという主張が出た場合にトラブルに発展するケースがあります。

遺言書の内容が不平等で不満がある場合

遺言書の内容が「長男に全財産を譲る」など不平等なものであった場合、有効な遺言書であったとしても、ほかの相続人の遺留分を侵害していることになります。そのため、他の兄弟姉妹が納得できず、争いになる可能性があります。

遺産相続の割合について兄弟姉妹で揉めないための対策

兄弟姉妹での相続トラブルをきっかけに、兄弟姉妹間の関係が悪くなってしまわないためにも、あらかじめ相続についての知識を身につけておいたり、トラブルの対処法を知っておいたりすることが有効です。

以下で、兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぐ具体的な方法を見ていきましょう。

遺言書を作成しておく

遺産分割協議で揉めないためには、被相続人が遺言書を作成しておくのが有効です。遺言書があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分割することになります。

ただ、、先述したように遺言書の内容が不公平な場合などには、不満のある相続人が遺留分侵害額の請求をしてくることもあるため、注意が必要です。

特別受益や寄与分については証拠を保存する

特別受益や寄与分は、遺産分割に当たって争いになりやすいポイントです。

特別受益に当たる生前贈与や、寄与分の原因となる事業への協力・生活費の支出・介護などについては、その内容について証拠を保存しておきましょう。

不動産の分割方法を知っておく

相続財産である不動産を分割する方法としては、以下の4つが挙げられます。

現物分割(土地を分けて各人が所有)

土地を実際に分筆し、各相続人が個別に不動産を取得する方法です。たとえば、200坪の土地を100坪ずつに分けて兄と弟がそれぞれ相続する等が挙げられます。

代償分割(誰かが相続し、他の兄弟にお金を払う)

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法です。 例えば、相続人が兄弟二人の場合、長男が土地建物を相続する代わり、弟に弟の相続分に見合った現金(代償金)を支払うといった方法です。 相続財産が被相続人の自宅の土地建物のみの場合など、分割しにくい場合にこの方法が使われます。

換価分割(不動産を売却して現金で分ける)

換価分割とは、現金以外の相続財産をすべて売却して現金化し、その現金を相続人間で分配する方法です。 現物を売却するにはいろいろな手続きがあり時間がかかることがありますが、現物分割に比べ公平に分割ができます。

共有分割(不動産を兄弟全員で共有名義とする)

共有分割とは、相続財産の一部又は全部を相続分で共有して相続する方法です。土地などを共有にして相続すると、後々利用方法や売却などで相続人の間でトラブルになる可能性があります。

まとめ

今回は、親の遺産相続における兄弟姉妹の基本の相続割合、兄弟姉妹の遺産相続における基本の相続割合、遺産相続の割合について兄弟姉妹で起きやすいトラブルや揉めないための対策などについて解説しました。

遺産相続では、兄弟姉妹でのトラブルが起きやすいですが、相続割合などの基本知識や、典型的なトラブルとその対策をあらかじめ知っておくことで、予防できる場合もあります。

もし、トラブルが起きてしまった場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらうことを考えておきましょう。