相続放棄は危険?親が亡くなる前に知っておくべき手続きと注意点

亡くなった方に借金がある場合には、「相続放棄」をすることで、借金の相続を免れることができます。

この他にも、相続放棄はさまざまな理由で遺産を相続したくないという方にとって、非常に便利な制度と言えるでしょう。

しかしながら、相続放棄にはいくつか注意点がありますので今回はその注意点や手続きについて解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を放棄する手続きです。

相続放棄をすることによって、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産を相続できなくなりますが、借金などのマイナスの財産を相続する必要もなくなります。

そのため、被相続人に多額の借金があるようなケースでは、相続放棄の手続きがよく利用されます。

遺産を相続放棄する前に知っておくべき注意点

遺産の相続放棄を決定する前に知っておくべき注意点が3つあります。

- 相続放棄は取り消しが出来ない

- 全ての遺産を相続放棄しなければならない

- 相続放棄をすると相続人が変わることがある

相続放棄は取り消しができない

一度相続放棄の手続きをすると、相続放棄の取り消しはできません。

そのため、借金があるからと言って相続放棄の手続きをした後に、たくさんの預金が出てきても「やっぱり相続したい」と撤回することはできないのです。

相続放棄をするのであれば、本当に相続放棄をするのかじっくり検討しましょう。

ただし、以下の場合は相続放棄の取り消しができることがあります。

・詐欺や脅迫によって無理やり相続放棄させられた

・未成年者が単独で相続放棄した

・成年被後見人が自分一人で相続放棄をした

このような場合、本人の意志が反映されていない可能性があるため、後で撤回できる可能性があります。

しかし、基本的には一度相続放棄すると取り消しはできないので注意しましょう。

全ての遺産を相続放棄しなければならない

相続放棄の手続きをすると、全ての遺産を相続放棄しなければなりません。

たとえば、不動産や預金などのプラスの遺産も相続できなくなるのです。

借金やローンを返したくないという思いから相続放棄をした後に、高額の預金が出てきても相続することはできません。

前述したように、一度相続放棄をすると取り消しはできないからです。

そのため、借金やローンが出てきたからと言って、すぐに相続放棄を決意することはやめましょう。

後々、預金が出てくることもありますので、しっかりと遺産調査を行い、相続すると損をする場合にのみ相続放棄をしましょう。

相続放棄をすると相続人が変わることがある

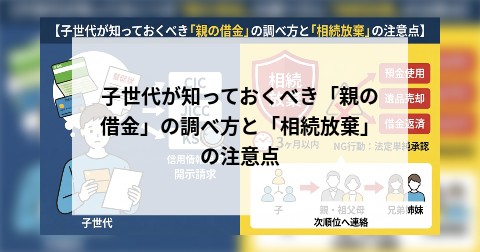

相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば子どもが相続放棄したら親、親も相続放棄したら兄弟姉妹が相続人となります。

借金を相続したくないから相続放棄した場合、次順位の相続人はいきなり借金を背負わされる結果となります。相続放棄するときには、次順位の相続人にも事情を伝えて必要に応じて相続放棄を促すのが良いでしょう。

相続放棄の申述手続きについて

相続放棄するには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きが必要です。

一般に、他の相続人へ「一切相続しません」などと書いて署名押印した書面を差し入れたら「相続放棄した」と思われているケースもありますが、それでは相続放棄の手続きになりません。特に問題になるのが「相続債務」です。他の相続人に「相続しません」と宣言しても債権者へは主張できないので、支払いの請求をされると拒めません。

相続放棄したいなら、必ず期限内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をして受理してもらいましょう。以下で相続放棄の申述手続きの方法を解説します。

まずは申述手続きに必要な書類を作成・収集しましょう。

・相続放棄申述書(書式を使って自分で作成)

・相続放棄する人の戸籍謄本(本籍地の市町村役場で取得)

・被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍謄本(本籍地の市町村役場で取得)

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(住所のある市町村役場または本籍地の市町村役場で取得)

孫、親や兄弟姉妹などが相続放棄するときには、上記以外の戸籍謄本類も必要となりますので、事前に必要書類を確認するのがよいでしょう。

相続放棄にかかる費用

|

家庭裁判所へ相続放棄の申述をする

必要な書類が揃ったら、家庭裁判所へ提出しましょう。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄裁判所を調べるには、家庭裁判所のホームページを確認しましょう。

家庭裁判所から照会書が届く

相続放棄の申述書類を提出すると、しばらくして家庭裁判所から「照会書」や「回答書」が送られてきます。

照会書とは、家庭裁判所が申述人に対し詳しい事情を確認するための書類です。以下のような質問事項が書かれています。

- いつ頃死亡を知ったか

- 生前の被相続人との関係

- 相続財産としてどのようなものがあるか

- 既に相続した財産はあるか

- 相続財産の存在を知った時期

- 相続放棄をする理由

- 被相続人の生前の生活状況

- 被相続人の死亡後3か月が経過している場合、3か月以内に相続放棄の手続きができなかった理由

- 相続放棄は真意にもとづくものか

回答は、同封されている回答書に書き込んでいきましょう。特に「死亡後3か月が経過している場合」、きちんと理由を説明できないと相続放棄の申述を受理してもらえない可能性もあるので注意してください。

書き方が分からない場合には弁護士にご相談ください。

回答書を提出する

回答書を作成したら、家庭裁判所へ返送しましょう。

相続放棄の受理書が届く

提出書類と回答書の記載内容に特に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄の受理証明書」が送られてきます。これが送られてきたら、正式に相続放棄手続きが完了したという意味です。

家庭裁判所へ相続放棄の申述書類を提出してから受理通知書が届くまでの期間は1~2か月程度が標準です。

相続放棄の期限について

遺産を相続放棄するなら、相続開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に行わなければなりません。熟慮期間を超えると、相続放棄が認められないため注意しましょう。

しかし、熟慮期間が超えてからも認められるケースが2つあります。

- 知らなかった借金が出てきたとき

- 死亡したことを知らなかったとき

知らなかった借金が出てきたとき

熟慮期間が経過した後に、知らなかった借金が出てくる可能性もあります。

この場合、法定相続人が遺産調査の結果を信じたのであれば「やむをえない」と判断され、相続放棄が認められることがあるのです。

しかし、法定相続人による過失で借金に気付かなかった場合は、認められないこともあります。被相続人の自宅に督促状が届いているのであれば、「知らなかった」では済まされません。

後で知人からの借金が分かったとしても、「督促状がなかった」「信用情報機関に調べたがリストに載っていなかった」といった正当な理由がいります。熟慮期間にしっかりと調査をして対策をしましょう。

死亡したことを知らなかったとき

死亡したことを知らなかったのであれば、熟慮期間は経過しません。そもそも、熟慮期間は相続開始を知ってから3ヶ月間です。

そのため、被相続人の死亡を知らされてなかったのであれば、熟慮期間は経過しないのです。

例えば、死亡してから3ヶ月後に死亡を知ったなら、知ったその日から3ヶ月間に相続放棄することができます。

まとめ

相続放棄の手続き自体はそんなに難しいものではありません。ただ「相続放棄すべきかどうか」適切に判断をすること、かかる判断のための相続財産調査をするには専門的な知識やノウハウが必要です。特に死亡後3か月以上が経過していたら、相続放棄の申述が受理されない可能性が高くなるので注意が必要です。

借金、遺産を相続したくない方や、どのような手続きをとればよいか分からない方おられましたら弁護士が相続放棄手続きのサポートを致します。熟慮期間の問題もありますので、お早めに弁護士に相談しましょう。」